近日,中国酒业协会发布《酒类商品批发经营管理规范(征求意见稿)》和《酒类商品零售经营管理规范(征求意见稿)》及编制说明,根据商务部相关行业标准项目计划编制的行业标准,公开征求意见。

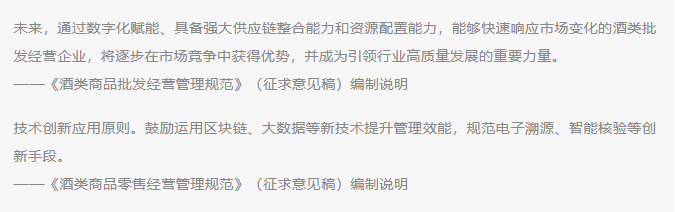

根据两份征求意见稿结合编制说明,不难发现,国家对酒类流通向数字化、透明化、规范化转型的明确指引。消费者、渠道、监管都在向“可追溯”靠拢,“一物一码”已从“加分项”变成“必选项”,酒类流通将进入全链路数字化监管新阶段。

鼓励的背后是行业升级的信号

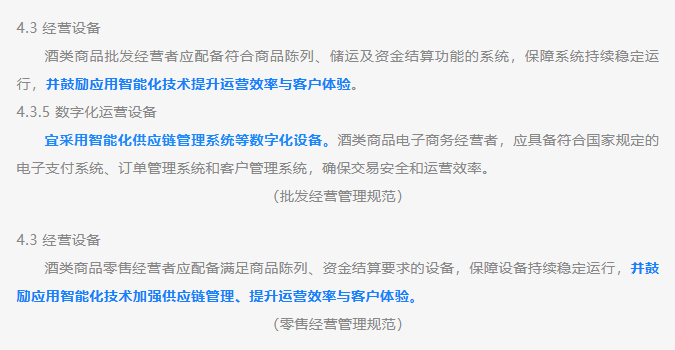

数字化浪潮下,酒类流通不管是批发经营还是零售经营,数字化转型已成为规范企业经营、保障质量安全、提升行业规范化水平的核心手段,数字化能力也将成为酒类企业生存的门槛。

从"记录保存"到"智能管控"的跨越

“使用信息化管理系统实现数据可追溯,且销售记录保存期≥3年。”这里的“信息化管理系统”绝非简单的Excel台账,而是需要与“一物一码”深度融合的动态系统。

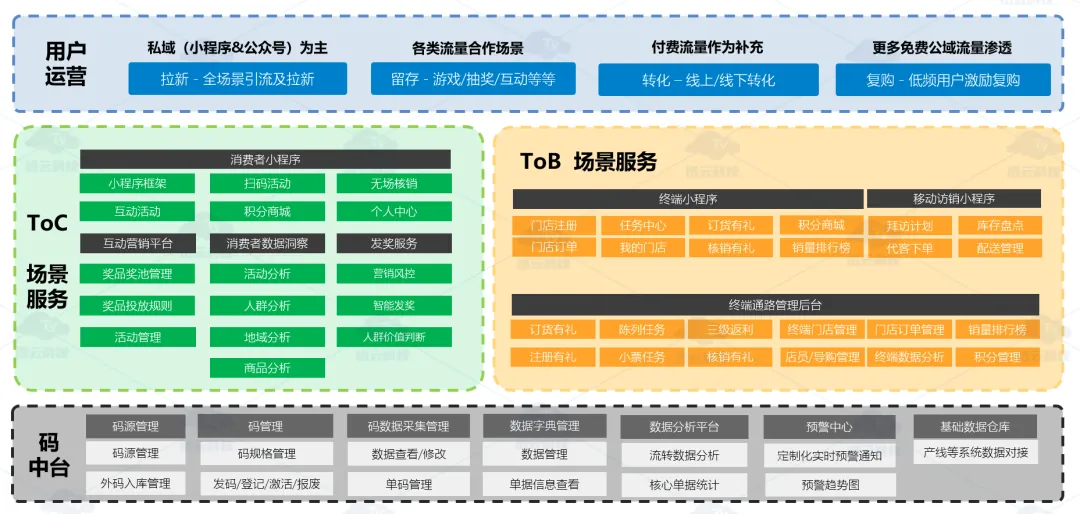

“一物一码”技术作为数字化的核心,贯穿“生产-流通-消费”全链路数据,每一瓶酒赋予的唯一“数字身份”都成为信息流转的核心载体,工厂扫码完成出库、经销商扫码完成入库、终端门店扫码完成签收、消费者开盖扫码领取红包,产品从生产到消费的每一个环节的信息都被精准记录。

这种“一码联动”的模式,既满足了政策对“信息可追溯”的要求,又通过数字化工具大幅降低了人为操作误差,提升了运营效能。

全链路数字化覆盖:从原料到消费的透明化

酒类商品流通需包含原料来源、生产批次、质检报告、物流轨迹等关键数据,并通过唯一标识实现全流程可查。意味着企业必须建立“一码贯通”的数字化体系,构建起覆盖“原料-生产-仓储-批发-零售-消费”的全透明数字生态。

唯一“身份标识”,不仅能即时验证真伪,更能一键获取详尽的电子溯源报告——原料产地、生产全流程、质检报告、流转路径等全链路数据透明展示,实现从生产源头到终端消费的全程追溯。这既是对政策"可追溯"要求的响应,同时也通过数字化工具大幅提升了管理效率。

从"防窜货"到"提效率"的双赢

传统酒类流通中,窜货是行业"老大难":经销商跨区串货、低价抛售,不仅扰乱价格体系,还损害品牌口碑。

通过"一物一码"将每瓶酒绑定专属区域码,扫码可查流通路径,窜货行为一目了然;经销商和终端门店在进出货时扫码,酒企通过扫码数据实时掌握各区域库存动态,优化库存管理,减少库存积压和缺货现象,有效提升供应链效率。

一物一码是起点,不是终点

“鼓励酒类商品批发经营者建立酒类商品溯源体系”、“鼓励酒类商品零售经营者运用区块链、大数据等新技术建立电子溯源体系”这一条款的核心逻辑,是将“一物一码”从单纯的“标识工具”升级为“数字化管理中枢”。

通过“一物一码”,将生产端的原料批次、酿造时间,流通端的物流轨迹、销售数据和库存情况,以及终端的消费场景(如聚餐、礼品)等数据打通,形成体系化的数字档案,为后续个性化营销提供基础。

同时,扫码也是与消费者深度互动和持续服务的起点。消费者扫码参与活动,酒企通过扫码数据可构建起一个包含“基础属性+消费习惯”的立体用户画像,例如针对高频用户推送专属折扣,向低频用户发起会员专属活动,甚至根据地域偏好定制产品推荐,从而实现千人千面的差异化服务。

鼓励的“酒文化传播、侍酒服务”也能通过扫码场景精准触发。更重要的是,酒企通过扫码可以收集消费者的反馈,反向驱动产品创新。通过数字化技术将"一物一码"从"标识工具"升级为"用户入口"和"数据引擎"。

数字化是“信任经济”的基础

新规虽未强制要求全行业使用一物一码,但反复都在强调:“酒类经营者应通过多种方式向消费者明示商品信息,保障消费者知情权。”在信息过载的时代,消费者需要的不是堆砌的文字,而是"可验证、可追溯"的真实信息。

“一物一码”恰好解决了这一痛点:消费者扫码后,不仅能看到生产日期、保质期等基础信息,还能通过区块链技术验证信息是否被篡改,甚至通过AR技术查看酿酒车间的实时画面。

这种“所见即所得”的数字化体验,本质上是在构建"信任经济"的基础设施,当消费者知道每一瓶酒的“前世今生”都可查、可证,品牌的信任度自然转化为复购率和口碑传播力。

从"合规应对"到"价值创造"的跃迁

面对政策鼓励的数字化方向,酒企需跳出"为赋码而赋码"的思维,而是将其视为“重构人货场关系”的战略工具。

通过“一物一码”构建“会员管理”体系,依据扫码频率、产品偏好、积分使用习惯等多维度,构建多层次的会员等级,并设计差异化的专属权益、个性化内容推送和定制化服务策略,实现真正的精细化用户运营,创造让消费者离不开品牌,并愿意持续与品牌保持互动的个性化旅程。